为什幺两个研究结果相反:「维生素D与失智症的关联?」

国卫院于WOL发表了一篇「补充维生素D恐造成失智」研究结果,经媒体近日转载掀起波澜。我也第一时间收到病患询问,而且本身也会补充维生素D。提到这个研究,就不得不提2022年4月外国学者发表在AJCN的研究:「低维生素D浓度升高失智症风险」。两者的研究完全相反......

高尿酸让你折寿11年,这些隐藏元凶引来痛风、洗肾与中风危机!降尿酸懒人包免费下载

高尿酸让你折寿11年,这些隐藏元凶引来痛风、洗肾与中风危机!降尿酸懒人包免费下载

国卫院使用健保资料库做研究,样本为「符合健保给付、活性维生素D的族群」,有以下四类:

- Vit.D依赖型佝偻症或低磷血佝偻症

- 副甲状腺机能低下症

- 慢性肾不全引起之低血钙症,并限肾脏功能失调(eGFR<30)

- 停经后妇女患有脊椎压迫性骨折或髋骨骨折病患

所以 研究对象「不包含」自费补充维生素的族群、「不包含」身强体健没看病的族群、最重要的是一般人服用的是「非活性维生素D」,完全不是该研究的探讨?围,所以不用紧张啦。该研究仅探讨活性维生素D3氧剂(如alfacalcidol、calcitriol)在上述四种族群中的一些可能影响,也并非因果关?喔。

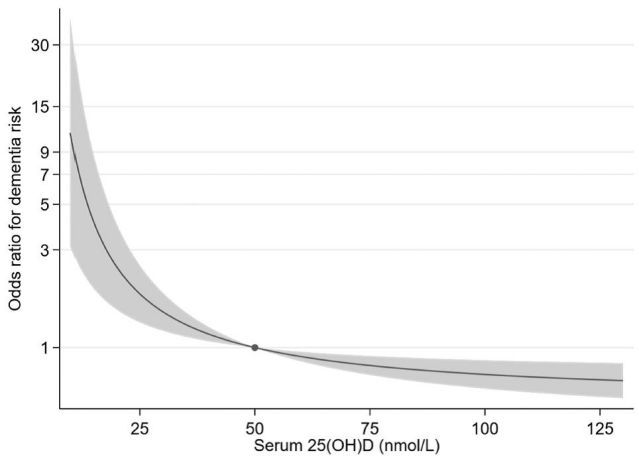

那来看看2022年外国学者的研究,由英国生物资料库选出37-73岁的族群并排除特定条件,检测体内维生素D浓度,并使用两种分析方式、搭配神经影像检查一路从2006-2010年追?到2020年,得出结论:「低维生素D浓度相关于高失智风险」(如附图之灰底为95%信赖区间)

因此 外国研究着重于体内抽血的维生素D浓度,并统计夏季日晒时间、生理活动量。似乎把体内浓度拉高,失智症的风险就越小,更有益大脑健康。而且缺乏维生素D与失智有因果关?(causal effect)。

总结:人体本身就可自行合成维生素D,非活性维生素D 由肝脏氧造、进入肾脏后再转化成活性维生素D 。一般民众本来就不会补充活性维生素D(药用),否则会造成高血钙、动脉硬化,长期服用自然血管性失智了。市售维生素D是安全的非活性剂型,可用于体内浓度偏低的人,也有益大脑健康。

媒体识读非常重要,毕竟现在大家都很会看论文,期刊等级、样本族群、种族、介入药物、实验方法、统计方法、追?年限,都会影响解读,「有相关性」也不代表「因果关?」,审慎解读才能趋于真相!

参考资料:

- https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac107

本文获 张钓瀚医师授权刊登,原文标题: 为什幺两个研究结果相反「维生素D与失智症的关联?」。若想获取更多专业知识可至「张医师的医疗案内所」脸书粉专搜寻